今日は昨日ほどではありませんでしたが、ちょっと暑いくらいの日でしたね。

雨も降らなかったので外の作業をするには良かったと思います。

頼まれていた仕事をするために朝から川越の高校に車で出向き、そこにある荷物を所沢の高校まで運びました。

荷物の量が多かったり、荷物が大きかったり長かったりする時、自分の軽1ボックス車は結構頼りになるんですよ。

結果、1回の運搬で荷物を運び切れたので、昼過ぎには依頼されていた仕事が終わりホッとしました。

気持ちがある方の役に立てるのは嬉しいことですよね!

自宅に戻ってから、ずっと頭に引っかかっていた作業について考え続けていました。

屋根の上の、使わずに放置されたままの太陽熱温水器の撤去作業です。

自分で取り外して、自分だけで何とか下に降ろせないものか?

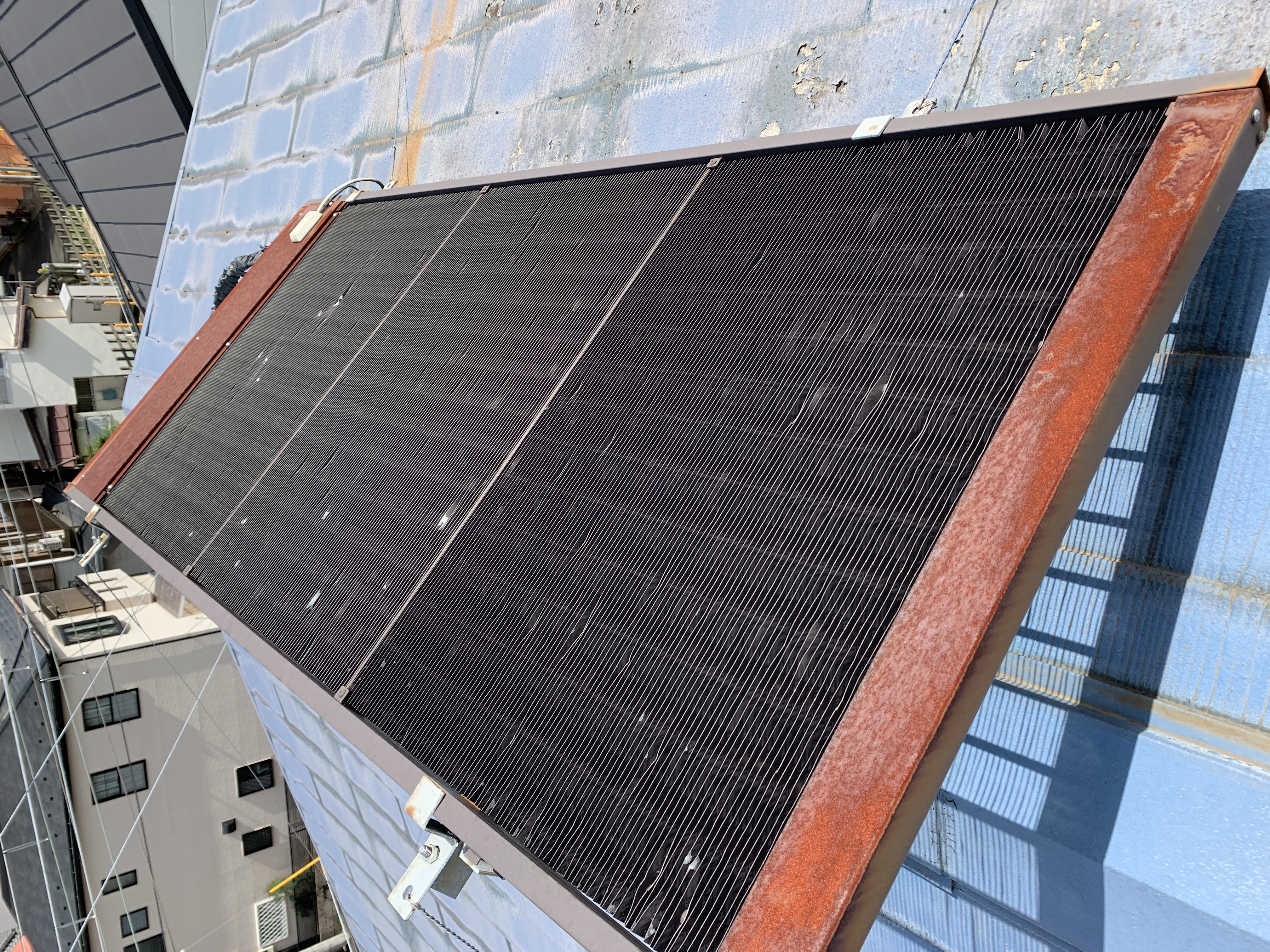

この熱交換器のパネルは、屋根の上で1人では動かせないだろうとずっとあきらめていたんですが、昨日屋根に上って色んな角度から観察し押したり引いたりして動きを確かめていました。

その結果、このパネルはそれほど重くないのではないかという手応えを得ることが出来ました。

ではこのパネルをどの方向にどうやって降ろすのがいいでしょうか?

やはり、写真右側へ屋根の縁に向かってずり降ろしていくのがいい?

その時写真左方から伸びているステーにロープを繋げて、このロープにパネルを固定して徐々に降ろせるようにした方がいいでしょうね。

このようにパネルが一気に滑り落ちないようにしてから、パネルをずり降ろすというようなやり方を考えていました。

さて、今日になってまた前日の続きを考えていたんですが、パネルを屋根から降ろす別のルートを思いつきました!

最初はここから下に降ろそうと思っていたんですが、パネルが雨どいに干渉して雨どいを痛めてしまいそうです。

そこで、パネルは屋根の上を手で持って運び、下の写真の左側のほぼ平らな屋根の上まで移動させることにします。

その後、室内への入り口を通り、室内を1階まで手で持って運び降ろすという目途を立ててみました。

パネルがそれほど重くなかったのと屋根の上で不安なく歩けるクツを履いていたので、作業は順調に進めることが出来たんです!

まずはパネルを取り外して、ステーも外しました。

最後に設置台を運びますが、やはりこれもそれほど重くはありませんでした。

室内に傷を付けないようにそろりそろりと1階まで運び、全て外に運び出すことが出来ました!

ずっと気になっていたこれらの撤去が出来て凄く嬉しかったです!!

パネルの横の品番等を見て気付いたんですが、この熱交換器は水を直接温めるタイプではなく冷媒(熱媒体)を太陽熱で温めるタイプだったんですね!

かなり古い機種なのに先進的なタイプだったんでしょう。

熱媒体を循環させるタイプのメリットですが、比熱が大きい熱媒体を使えば、少量の熱媒体の循環で効率的に水を温めることが出来るはずです。

このパネルの再利用も考えたんですが、今自分が考えている太陽熱の利用はごくシンプルなやり方なんです。

いずれこのシンプルなやり方が実現出来たら報告したいと思っています。

(追記)

この記事を書き終えてから冷媒Rー22について調べたんですが、この冷媒は液体ではなく昔のエアコンに使われていたフロンガスの一種でした!

上記の熱交換システムについての記述内容は後日訂正したいと思います!