これも新しいタイプの出題ですが、内容は難しくありません。

ここでは、桁が異なる単位の計算処理について書いてみたいと思います。

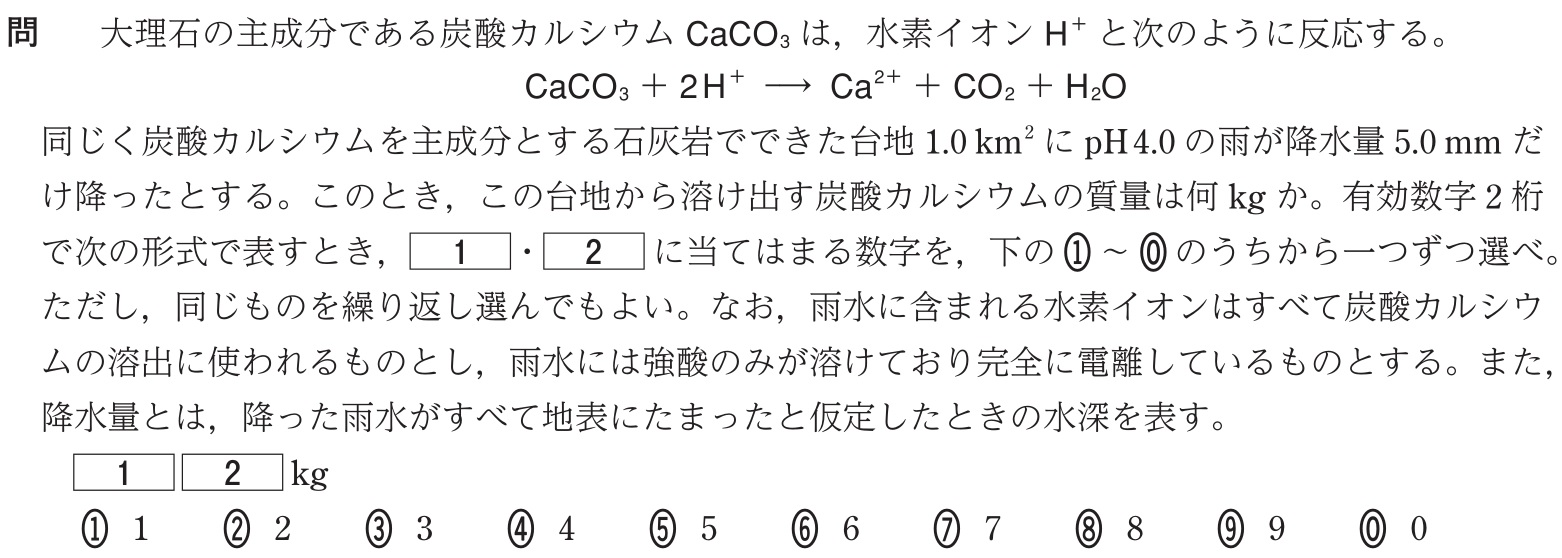

この問題では、雨水中の水素イオンH+の物質量(mol)を求めて、これと反応するCaCO3の物質量(mol)そして質量(kg)を計算できそうです。

では、まずH+の物質量(mol)を求めましょう。

H+(mol)=[H+](mol/L)× V(L)・・・①

上式のVは、降った雨水の体積(L)です。

そして雨水の体積Vは、雨が降った面の面積Sと降った雨の厚み(深さ)hから求められます。

体積V=面積S × 深さh・・・②

問題文中で、面積Sの単位は(km2)、深さhの単位は(mm)で与えられています。

体積Vを求める時に単位を揃えて計算しなければならないのはもちろんですが、最終的に体積Vはどの単位で表せばいいでしょうか?

(km3)?、(m3)?、(cm3)?、(mm3)?

ここで、(L)と(cm3)の換算、(L)と(m3)の換算がしばしば必要になるので、この換算の方法を覚えておいて下さい!

ということで、体積Vを(cm3)か(m3)で求めて、さらに(L)に換算することにしましょう。

では、これら2種の換算をこの問題の値で実際にやってみたいと思います。

【 体積を(cm3)で求めて(L)に換算 】

1.0(km2)=(1000 × 100cm)2=1010(cm2)

5(mm)=0.5(cm)

∴V=S × h=1010(cm2)× 0.5(cm)=5 × 109(cm3)

ここで、

1000(cm3)=103(cm3)=1(L)

よって、

V=5 × 109/103 = 5 × 106(L)

【 体積を(m3)で求めて(L)に換算 】

1.0(km2)=(1000 m)2=106(m2)

5(mm)=5 × 10-3(m)

∴V=S × h=106(m2)× 5 × 10-3(m)=5 × 103(m3)

ここで、

1(m3)=1000(L)=103(L)

をぜひ覚えましょう!

<1(m3)=(100cm)3=106(cm3)=1000(L)>

よって、

V=5 × 103 × 103 = 5 × 106(L)

どうでしょうか?

要は計算慣れしておけば難しくはないことが分かったのではないでしょうか?

では、式①のところに戻って、この問題を最後まで解いてみましょう。

pH=4より、

[H+]=10-4(mol/L)です。

∴ H+(mol)=[H+](mol/L)× V(L)

= 10-4(mol/L)× 5 × 106(L)

= 5 × 102(mol)

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

より、H+と反応するCaCO3は、

5 × 102(mol) × 1/2 = 2.5 × 102(mol)

CaCO3=100(g/mol)より、

反応して溶け出すCaCO3は、

100(g/mol)× 2.5 × 102(mol)=2.5 × 104(g)

2.5 × 104(g) ⇒ 2.5 × 104/103

= 25(kg) 答 1⃣②、2⃣⑤